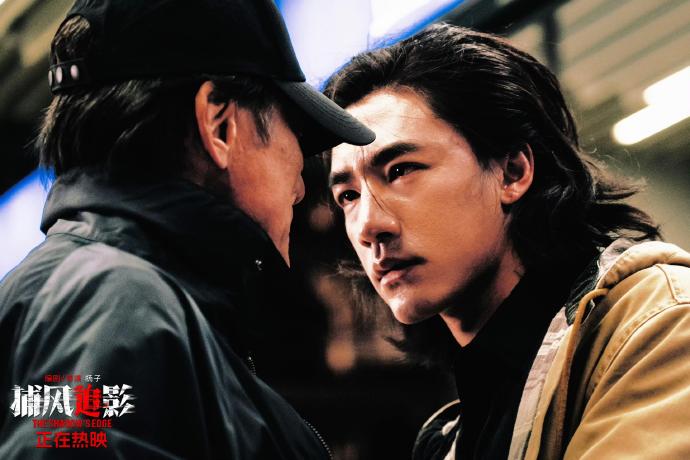

成龙大哥最近的新电影《捕风追影》大家都看了吗?

年近七旬的他依然在屋顶奔跑跳跃,但这次,他的对手不仅是穷凶极恶的罪犯,还有一个看似无所不能的AI系统。

这部电影巧妙地设置了一个核心矛盾:当传统侦查经验遭遇人工智能的高效精准,究竟孰优孰劣?

在效率至上的时代逆流而上的“笨功夫”

影片开场即抛出尖锐对立:AI侦查系统被黑客攻破,天眼探头沦为摆设,警方在数字迷宫中束手无策。

此时,71岁的成龙饰演的黄德忠带着“老派猎手”的倔强登场。他拒绝依赖科技设备,选择用肉眼观察、现场排摸等“笨方法”训练警员,甚至将菜市场、电梯间等日常场景变成战场。这种“低技术含量”的策略,恰恰成为破解高科技犯罪的关键。

这种设计绝非对技术的否定。

当养子团用黑客技术篡改数据时,黄德忠通过一根烟头、一粒纽扣的细节锁定线索;当AI分析陷入逻辑陷阱时,他凭借数十年经验预判罪犯心理。正如导演杨子所言:“传统手艺中蕴藏的人性温度,是算法永远无法复制的。”

电影用大量细节证明:经验是时间的沉淀,是应对不确定性的底层逻辑。就像中医望闻问切的直觉、工匠指尖的温度感知,这些无法被量化的智慧,往往能在技术失效时成为“救命稻草”。

高效背后的认知陷阱与伦理困境

影片中的反派“影子”及其养子团,堪称AI时代的“技术狂热信徒”。

他们用算法破解安保系统、用数据模拟犯罪路径,甚至训练AI仿声实施诈骗。这种对技术的绝对崇拜,最终却导致团队分崩离析:养子熙蒙因AI指令与养父反目,黑客系统被“低级漏洞”击溃,精密策划的犯罪因“人性变量”失控。

这映射出AI时代的集体焦虑:当算法推荐塑造信息茧房、当大数据监控侵蚀隐私、当AI创作消解艺术独创性,人类是否正在沦为技术的附庸?

影片通过“AI仿声诈骗”情节尖锐发问:当技术能完美复制人类声音时,我们该如何守护信任与情感?正如学者所言:“AI可以优化流程,但无法理解‘为什么而做’。”

更值得警惕的是,技术崇拜往往掩盖认知惰性。年轻警员何秋果最初排斥黄德忠的经验,却在生死关头发现:“他的‘土方法’里藏着二十年实战的血泪教训。”

这种觉醒揭示了一个真相——盲目追求效率,可能让人失去对本质的洞察力。

在对抗与共生中寻找平衡点

影片的高明之处,在于没有陷入非黑即白的争论,而是通过角色成长展现融合的可能。

黄德忠从“顽固派”转变为“引路人”,何秋果从“技术至上论者”进化为“经验传承者”,而梁家辉饰演的反派“影子”与养子的决裂,则警示了技术异化的代价。

最终,警方用AI锁定位置,却靠传统格斗终结罪恶;黄德忠用经验预判危机,却借科技设备完成最后一击——这种“双螺旋结构”的胜利,正是对“守正创新”的最佳诠释。

这种平衡在动作设计中同样清晰:洗衣房棍战延续“成氏喜剧”精髓,无人机追逐融入赛博朋克美学;梁家辉的短刀突袭致敬港片黄金时代,而AI生成的犯罪模拟画面则带来未来感冲击。

影片通过“跟踪”这一古老行为,揭示永恒真理:真正的智慧,在于知道何时该握紧经验之盾,何时该举起创新之矛。

当AI诊断系统辅助医生时,不能取代望闻问切的临床经验;当算法优化城市交通时,需尊重“枫桥经验”中的人情温度;当ChatGPT生成文案时,更不该湮灭人类写作者的灵光乍现

。

正如《周易》所言:“穷则变,变则通,通则久。”文明的韧性,恰在于守正与创新的动态平衡。

《捕风追影》结尾,黄德忠在澳门塔顶与“影子”对决。当钢刃相撞的火花照亮夜空,观众看到的不仅是动作片的视觉盛宴,更是一个时代的隐喻:技术浪潮终将退去,而人性光辉永不褪色。

在这个AI重构世界的时代,我们既要警惕“机器取代人”的恐慌,也要拒绝“技术虚无主义”的蒙昧。唯有保持对经验的敬畏、对创新的谦卑,才能在数字洪流中守住文明的锚点。