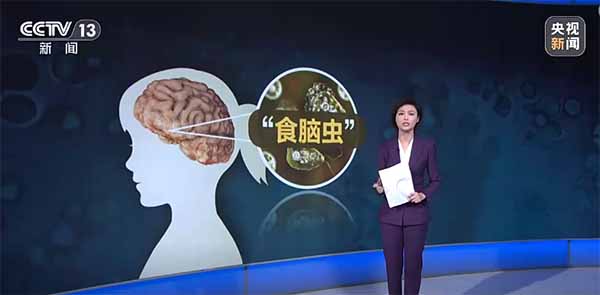

近期,“食脑虫”感染事件接连引发关注:一名6岁男童因打水仗不幸感染,经数日抢救后离世;一名5岁女童感染后昏迷不醒……这种听起来令人不寒而栗的“食脑虫”到底是什么?为何具有如此强的致命性?我们又该如何预防?本文将为您一一解答。

什么是“食脑虫”?

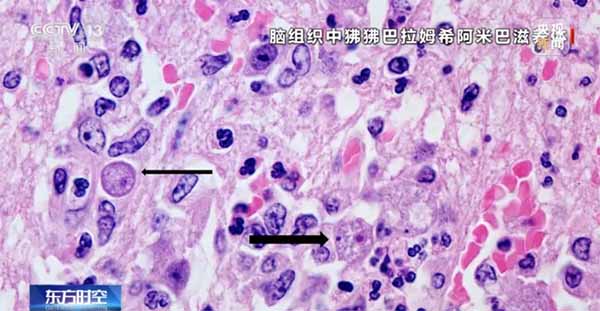

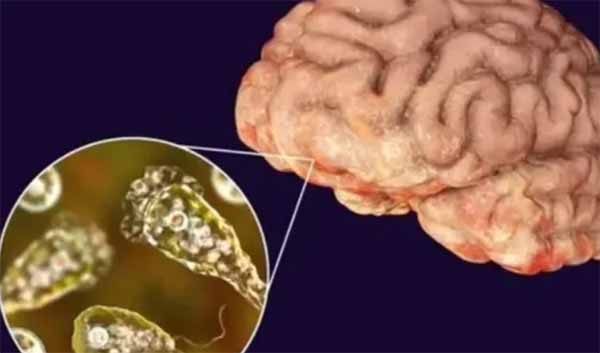

“食脑虫”并不是一条虫,而是一类分布于自然界中的单细胞生物阿米巴原虫。目前,称之为“食脑虫”的阿米巴原虫有三种:福氏耐格里属阿米巴、狒狒巴拉姆希阿米巴、双核匀变虫。

它主要生活在温暖的淡水环境中,如湖泊、河流、温泉,甚至偶尔在未经充分消毒的自来水中也可发现。这种微生物喜好高温,在25°C以上的水体中尤为活跃,因此在夏季感染病例较为常见。

当人们在受污染的水中游泳或潜水时,阿米巴原虫可能通过鼻腔进入人体,沿嗅神经迁移至脑部,引发极为罕见的但致命性极强的原发性阿米巴脑膜脑炎(PAM)。食脑虫并非真的“吃”人脑,而是会破坏脑组织引发感染。

为何“食脑虫”如此致命?

- 发病迅猛且隐匿:感染初期症状与普通感冒或流感相似,包括头痛、发热、恶心等,容易误诊。随后病情急剧恶化,出现颈部僵硬、抽搐、幻觉甚至昏迷。

- 直接攻击脑组织:阿米巴原虫侵入脑后迅速繁殖,破坏脑组织,导致大脑严重肿胀和颅内压升高,最终造成不可逆的神经损伤。

- 诊断困难,缺乏特效药:由于病例罕见,早期难以识别,且目前尚无明确有效的治疗方法,死亡率高达98%以上。

食脑虫如何预防?

尽管感染“食脑虫”的概率极低(全国范围内每年仅报告数例),但一旦发病后果严重,因此预防尤为重要:

- 避免在温暖淡水区域潜水或跳跃:尤其在夏季水温较高时,尽量不在湖泊、池塘等静止水域进行水下活动。如要游泳,选择经过严格消毒的游泳池。

- 使用鼻夹或保持头部高于水面:在进行水上活动时,使用鼻夹可有效防止水体进入鼻腔。

- 注意饮用水安全:避免直接使用未经充分消毒的自来水冲洗鼻腔。

- 及时就医:如在游泳后几天内出现剧烈头痛、发热、呕吐等症状,应立即就医并告知医生近期接触史。

不必过度恐慌

需要强调的是,“食脑虫”感染极为罕见,且不会通过饮用受污染的水传播(胃酸可杀死该原虫),也不会在人与人之间传染。通过提高防护意识、避免高风险水域活动,可极大降低感染可能性。

科学了解、理性预防,才是应对此类罕见疾病的最佳方式。

声明:本文部分文章内容及配图由AI辅助生成。

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。