最近门诊里,因“胸口/腰上突然疼得像针扎”“皮肤上长了一串水疱”的患者明显增多,其中不少被诊断为带状疱疹。

什么是带状疱疹?

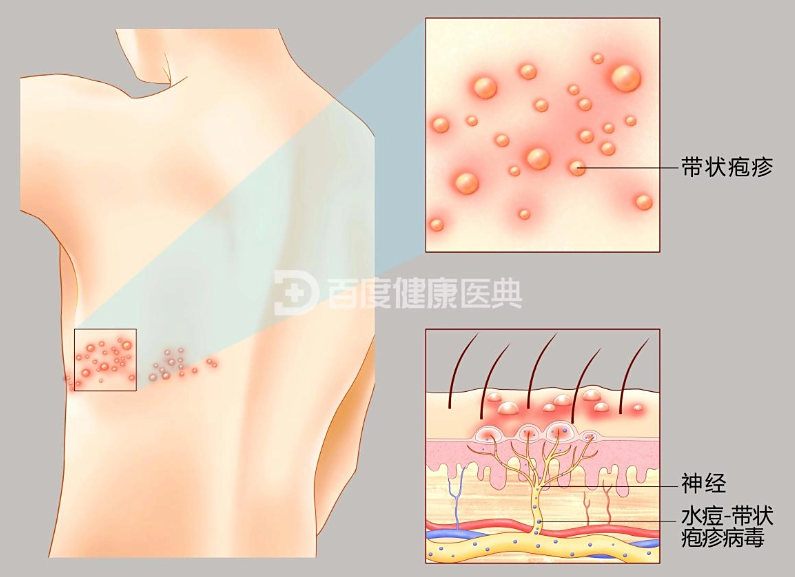

带状疱疹(Herpes Zoster),俗称“缠腰龙”“蛇盘疮”“蜘蛛疮”,是由“水痘-带状疱疹病毒”(Varicella-Zoster Virus, VZV)再次激活引起的急性感染性皮肤病。

简单来说:它和水痘是“同一种病毒”——儿童时期初次感染VZV会引发水痘,痊愈后病毒不会彻底消失,而是“潜伏”在人体的感觉神经节(如脊髓后根神经节、颅神经节)中“休眠”。当人体免疫力下降时(比如年龄增长、疲劳、生病),这些“沉睡”的病毒会被重新激活,沿着神经纤维“跑”到皮肤表面,引发带状疱疹。

为什么叫“带状”?

病毒的传播路径决定了它的典型表现——“沿着神经分布,呈带状排列”。

人体的神经像“电线网络”,从脊髓或脑部发出后分管身体不同区域(比如肋间神经管胸部、腰骶神经管腰部)。当病毒被激活后,它会沿着某一条神经“单向移动”到该神经支配的皮肤区域,在皮肤上形成一串密集的水疱,且严格局限在身体的一侧(不会跨过正中线)。

带状疱疹的典型症状:不只是“长水疱”

很多人以为带状疱疹就是“皮肤上起疹子”,但其实疼痛才是它的首发信号!

1. 前驱期(1-5天):先疼,后出疹

局部疼痛:常出现在胸背部(肋间神经)、腰部(腰骶神经)、头面部(三叉神经)等单侧区域,表现为灼烧感、刺痛、电击样痛或钝痛,部分人误以为是“心绞痛”“胆结石”或“肌肉拉伤”。

其他症状:可能伴随低热、乏力、食欲不振等全身不适(类似感冒)

2. 出疹期(2-3天后):成簇水疱沿神经分布

典型皮损:疼痛区域的皮肤逐渐出现红斑→丘疹→成群的水疱(直径约1-3mm),水疱壁紧张发亮,疱液澄清,外周绕以红晕。

关键特征:水疱严格沿身体一侧的神经走向排列(不会跨过身体中线,比如左侧腰不会长到右侧),常见于肋间(“缠腰龙”)、腰部(“蛇盘疮”),少数发生在头面部(可能影响眼睛或耳朵,需紧急处理)。

3. 后遗神经痛(最折磨人的阶段)

约30%的患者(尤其是老年人)皮疹消退后,疼痛仍可持续数月甚至数年——轻触皮肤就剧痛、夜间痛醒、麻木或蚁爬感……这种“后遗神经痛”被称为“不死的癌症”,严重影响生活质量。

哪些人更容易中招?

✅ 50岁以上中老年人(免疫力自然衰退);

✅ 慢性病患者(如糖尿病、高血压、慢阻肺、肿瘤患者);

✅ 免疫功能低下者(如艾滋病患者、长期使用激素/免疫抑制剂的人);

✅ 近期过度劳累/压力大的人群(熬夜加班、情绪焦虑会“压垮”免疫系统);

✅ 得过水痘的人(带状疱疹和水痘是“同源病毒”——儿童时期感染VZV引发水痘,病毒潜伏在神经节中,成年后若免疫力下降就可能复发为带状疱疹)。

如何预防带状疱疹?做好这几点

接种疫苗:最有效的保护手段

目前我国有重组带状疱疹疫苗(进口,适用于50岁及以上人群)和减毒活疫苗(国产,适用于40岁及以上人群),接种后可显著降低发病风险(保护效力超90%),且能减少后遗神经痛的发生。

建议:50岁以上人群无论是否得过水痘或带状疱疹,都建议接种;得过带状疱疹的人康复后也可接种(预防复发)。

增强体质,避开诱因

秋季注意保暖,避免受凉(尤其腰腹部、头颈部);

规律作息,避免熬夜(长期缺觉会直接削弱免疫力);

管理慢性病(如控制血糖、血压),遵医嘱用药;

避免接触传染源(对未得过水痘的人)

带状疱疹患者的疱液中含有病毒,未接种过水痘疫苗或未得过水痘的儿童/青少年接触后可能感染水痘。因此,患者应尽量避免与婴幼儿、孕妇(免疫力较低)密切接触,直到所有水疱结痂脱落(通常需7-10天)。

如果出现“单侧皮肤不明原因疼痛+后续长水疱”,别误以为是过敏或普通皮炎,尽快就医!早治疗(尤其是72小时内用抗病毒药)能缩短病程、减少后遗症。

(保护免疫力,就是预防带状疱疹最好的“盾牌”!)