10月23日,北京一市民反映有陌生男子在她家中无人时,通过指纹解锁智能门锁多次进入她家。

据焦女士描述,这名陌生男子并非首次作案。

监控显示,他趁焦女士外出时多次进入其住宅,在客厅、卧室等区域长时间停留,甚至翻动柜体。而更让焦女士和邻居们恐慌的是,该男子能多次通过指纹识别解锁——要知道,智能门锁的核心卖点正是"生物识别唯一性",理论上只有录入指纹的家庭成员才能开锁,为何邻居的指纹能成为"万能钥匙"?

本该精准识别主人的指纹锁,被邻居轻松解开并多次随意进出,我们不禁要问:家里的智能门锁,真的安全吗?

智能门锁的“核心区别”

目前市面上的智能门锁主要通过 生物识别、密码/卡片、机械钥匙 等方式开锁,但不同产品的安全性能差异,核心取决于 识别技术的可靠性、验证方式的多样性,以及硬件防护的强度 。根据主流开锁方式,智能门锁可分为以下几类:

1. 指纹识别锁(最常见,但安全性分层明显)

原理:通过传感器采集指纹纹路(沟壑与凸起的特征点),与预存指纹对比验证。

安全风险:若门锁未搭载“活体检测”功能(仅光学识别),或传感器被污渍、划痕干扰,可能被伪造指纹解锁;若用户误触录入他人指纹(如装修工人),也会埋下隐患。

2. 人脸识别锁(新兴技术,需警惕“照片破解”)

原理:通过摄像头捕捉人脸图像,与预存照片/3D模型对比验证。

安全风险:2D人脸锁已被证实不安全(不建议购买);3D人脸锁虽更可靠,但仍可能出现误判。

3. 密码锁(基础功能,需防“偷窥”与“破解”)

原理:输入预设数字密码,与系统存储的密码比对验证。

安全风险:若密码过于简单(如“123456”“生日”),或长期不更换,可能被暴力破解;若密码键盘被恶意安装“记录器”(偷窥按键位置),也可能泄露密码。

4. IC卡/NFC锁(便捷但易被复制)

原理:通过感应门禁卡(IC卡)或手机NFC(近场通信)的芯片信息验证身份。

安全风险:普通IC卡的芯片信息容易被 复制器(如POS机改装设备) 盗取并克隆(成本仅几十元);若手机NFC未加密(部分低端智能锁仅支持基础NFC协议),也可能被恶意读取。更安全的方案是选择 CPU卡 (内置加密芯片,类似银行卡,难以复制)。

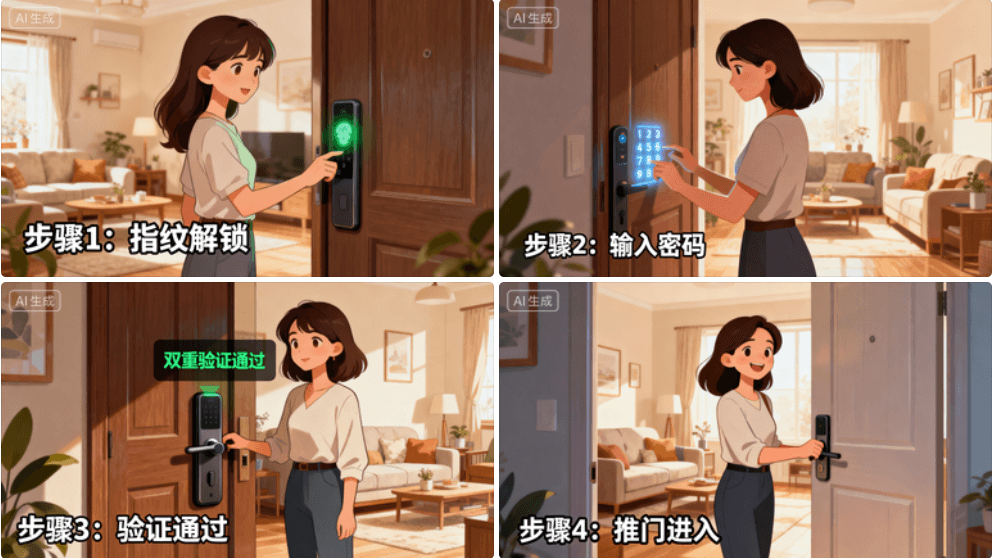

5. 多重验证锁(最安全,推荐组合使用)

原理:要求同时满足两种或以上验证方式(如“指纹+密码”“人脸+IC卡”“密码+机械钥匙”)。

优势:即使单一验证方式被破解(如指纹被伪造),其他验证方式仍能拦截非法入侵。例如,设置“指纹+临时密码”,既保证日常便捷,又能在指纹失效时通过密码应急。

普通家庭如何选择安全的门锁?

综合技术原理与实际风险,智能门锁的安全性从高到低大致可排序为:

多重验证锁>3D人脸识别锁(带活体检测)>半导体指纹锁(带活体检测)>带虚位密码的密码锁>普通光学指纹锁>普通IC卡锁

但“最安全”≠“适合所有人”,选购时需结合 家庭需求、使用场景与预算 ,重点关注以下 5个安全指标 :

1. 活体检测功能(防假指纹/假人脸)

无论是指纹锁还是人脸锁,优先选择明确标注“支持活体检测”的产品——光学指纹锁若无此功能,基本只能防“误触”,无法防“伪造”;3D人脸锁的活体检测能确保只有真实人脸(而非照片/视频)才能解锁。

2. 锁芯等级(物理防撬底线)

智能门锁的“电子部分”再先进,最终仍需通过机械锁芯固定门体。锁芯分为 A级(最弱,技术开锁仅需几秒)、B级(中等,约5分钟)、C级(最强,专业工具开锁需2小时以上) 。选购时务必选择 C级锁芯 ,这是防暴力撬门的最后防线。

3. 防撬报警与异常提醒

优质智能门锁会在检测到暴力撬锁、多次输错密码(如连续5次错误)、异常开锁时间(如深夜2点)时,通过 本地蜂鸣警报(100分贝以上)+手机APP推送 双重提醒,及时警示用户并威慑不法分子。

4. 品牌与认证

优先选择行业头部品牌 ,通常经过严格测试(如防暴、防电磁干扰),且售后服务更可靠。同时认准 CQC中国质量认证中心安全认证 、 FIDO国际生物识别联盟认证 等权威背书,避免“杂牌军”的安全隐患。

安全使用小贴士:再好的锁也怕“人为漏洞”

即使选对了高安全级别的智能门锁,日常使用中的“人为风险”仍可能让安全防线形同虚设:

❌ 不要将密码告诉陌生人(如临时保洁、维修工),使用临时密码更安全;

❌ 不要用生日、连续数字(如“123456”)作为密码,定期更换复杂密码(字母+数字+符号组合);

❌ 定期检查门锁日志(如有APP功能),发现未知开锁记录立即报警;

❌ 长期外出时,建议开启“离家模式”(自动上锁+防撬警报敏感度调高),并告知邻居留意异常动静。

免责声明:本文部分文字、图片、音视频来源于网络AI不代表本站观点,版权归版权所有人所有。本文无意侵犯媒体或个人知识产权,如有异议请与我们联系。