“医生,我家宝宝怎么突然不爱喝奶了?还总吐,是不是肠胃不好?”

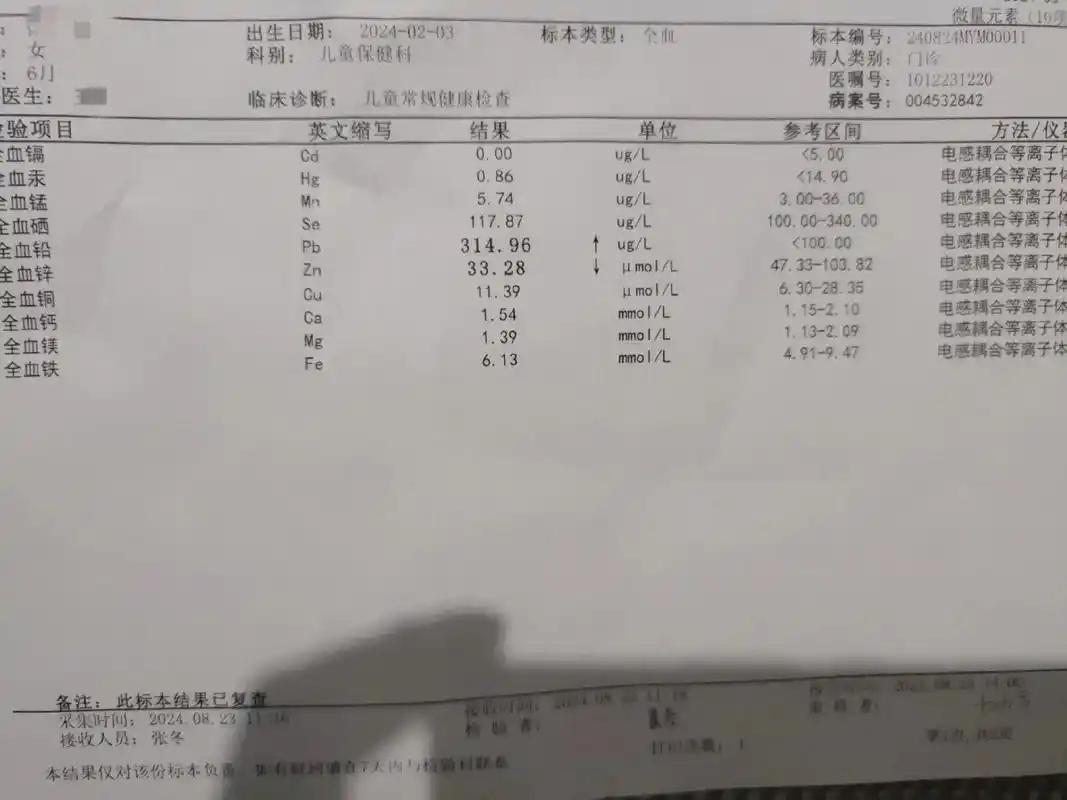

一个多月前,浙江杭州的陈女士(化名)抱着6个月大的宝宝,焦急地辗转于当地多家医院。起初,医生以为只是普通的消化问题,但检查结果却让所有人倒吸一口冷气——宝宝血铅浓度高达700μg/L(正常值应<100μg/L),属于严重铅中毒;更让人意外的是,陈女士的血铅也超过600μg/L,同样远超安全线。

母女俩随即被转至浙江省中西医结合医院(杭州市红十字会医院)职业病科接受驱铅治疗。当医生追问生活细节时,陈女士提到的一个“护肤习惯”,揭开了这场悲剧的源头……

洗手洗出700μg/L血铅?

事情要追溯到两个月前。入夏后,陈女士的手上开始频繁冒汗疱疹——密密麻麻的小水泡又痒又胀,抓破后还会脱皮,严重影响了她的日常生活。“当妈后哪有时间去医院排队?”作为新手妈妈,她更习惯在社交平台上搜索“自救方法”。

一次刷手机时,某博主分享的“醋酸铅湿敷法”吸引了她:“天然成分,专治汗疱疹,三天见效!”评论区还有不少网友留言“亲测有效”。

陈女士没多想,立刻下单购买了醋酸铅溶液(一种含铅化合物,常用于工业或实验室,医学上极少直接外用)。按照博主的“经验帖”,她没有稀释,直接将原液浸湿纱布,每天多次敷在手部患处;后来觉得“多洗洗更干净”,甚至用它代替洗手液,频繁洗手。

据她回忆:“有时候一天能用五六次,洗完觉得手特别清爽,疱疹好像也没那么痒了。”直到宝宝出现异常,她才意识到问题的严重性……

“我当时根本不知道醋酸铅有毒!”陈女士懊悔地说。

作为新手妈妈,她对卫生格外敏感——每次泡奶粉前都要用醋酸铅溶液洗手“消毒”,喂奶前反复搓手,洗奶瓶时也会用溶液擦内壁,甚至抱孩子前都要“洗一遍才放心”。

然而,正是这些看似“讲究”的动作,让铅悄然入侵了母女俩的身体。

醋酸铅是一种强效的脂溶性重金属盐,可通过皮肤接触、消化道吸收进入人体。陈女士频繁用未稀释的原液湿敷、洗手,溶液中的铅离子直接透过皮肤屏障进入血液;而她接触宝宝奶瓶、手部后残留的铅,又被宝宝通过啃咬手指、接触奶嘴等方式摄入。

“铅中毒的症状往往隐匿”

接诊的医生说,“初期可能只是食欲下降、恶心呕吐,很容易被误认为普通肠胃问题。但宝宝的血铅值高达700μg/L,已经是正常值的7倍!长期如此会导致不可逆的神经系统损伤,比如智力发育迟缓、多动症,甚至影响造血功能。”

而陈女士自己的血铅也超过600μg/L,出现了乏力、注意力不集中的症状——铅在体内蓄积后,不仅损害肝肾功能,还会影响女性的内分泌和生殖健康。

别把“偏方”当“科学”

“我们每年都会接诊十几例铅中毒患者,但像这样母女同时中招的还是第一次。”医院职业病科医生提到,近年来因盲目跟风网络偏方导致中毒的案例明显增多,尤其是年轻妈妈群体。

陈女士并非个例:有人用“自制中药泡澡”治湿疹,结果孩子因汞超标住院;有人跟风“银器煮水排毒”,反而引发重金属中毒……这些偏方的共同点是——缺乏科学依据,成分不明,却打着“天然”“速效”的旗号诱导普通人尝试。

“醋酸铅在医学上确实曾用于某些皮肤病治疗,但必须严格稀释并在医生指导下使用。”医生强调,“普通人自行购买高浓度溶液,还直接大面积接触皮肤,无异于‘以毒攻毒’。”

更重要的是,铅中毒的隐蔽性极强:早期症状(如胃口差、情绪烦躁)容易被归咎于“孩子不听话”“妈妈太累”,等到血铅检测异常时,往往已造成不可逆损伤。

如今,经过两周的驱铅治疗,陈女士和宝宝的血铅值已逐渐下降,但医生坦言:“铅在体内的代谢周期长,后续还需要定期复查,且可能对宝宝的神经发育造成潜在影响。”

一次本可避免的中毒,只因一个“想当然”的护肤选择。

作为父母,我们总想给孩子最好的保护,但真正的爱,从来不是盲目跟风,而是尊重科学——毕竟,健康经不起任何侥幸。

免责声明:本文部分文字、图片、音视频来源于网络AI不代表本站观点,版权归版权所有人所有。本文无意侵犯媒体或个人知识产权,如有异议请与我们联系。