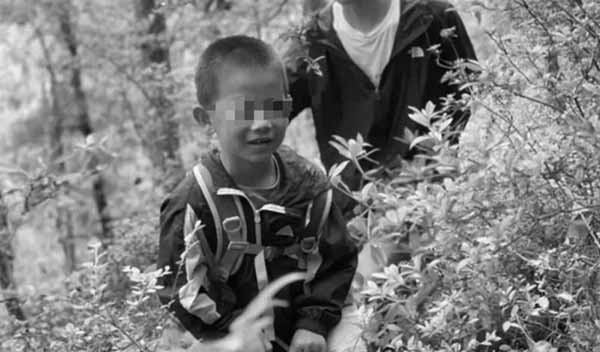

近日,一则令人心痛的新闻引发广泛关注:一名8岁的自闭症儿童在参加机构组织的户外爬山活动时不慎走失,尽管多方全力搜救,最终被发现时已不幸离世。这起悲剧不仅让一个家庭陷入巨大悲痛,更将“自闭症儿童参与户外活动的安全与监管”问题推向公众视野。

一、事件回顾与争议焦点

在这起事件中,孩子是在由康复机构组织的集体户外活动中走失的。尽管活动初衷可能是为了通过自然体验帮助孩子进行感觉统合训练、提升社会适应能力,但显然在安全管理和风险防控上出现了严重疏漏。争议的核心在于:特殊需求儿童是否适合参与高风险的户外活动?机构又是否具备足够的专业能力和责任意识来保障他们的安全?

二、自闭症儿童的行为特质与潜在风险

自闭症谱系障碍(ASD)患儿常存在以下特点:

- 社交沟通障碍:难以表达需求、理解指令或寻求帮助;

- 感知觉异常:可能对危险(如高度、水深、距离)缺乏正确判断;

- 行为刻板与冲动:易因环境刺激产生应激反应(如突然奔跑、躲藏);

- 危险意识薄弱:往往无法识别常见风险(如迷路、溺水、坠崖)。

这些特质意味着,即便在看似可控的户外环境中,他们也可能在瞬间脱离监管、陷入险境。

三、谁该为安全负责?家庭、机构与社会的共同角色

1. 组织方必须承担首要责任

- 专业资质:机构需具备组织特殊儿童活动的经验,配备特教老师、康复师及安全员;

- 预案与装备:提前勘察路线、设置安全区域、配备定位设备(如GPS手环)、制定应急响应流程;

- 人员配比:远高于普通活动的师生比(建议不低于1:1),确保每个孩子时刻在视线范围内;

- 保险与协议:购买专项保险,与家长签署风险告知书,明确责任边界。

2. 家庭需审慎选择与监督

- 评估孩子能力:是否具备基本危险认知、指令服从性和应急呼救能力?

- 核查机构资质:了解过往活动案例、安全记录及专业人员配置;

- 全程参与建议:对于高风险活动或能力较弱的孩子,家长应亲自陪同。

3. 社会支持系统亟待完善

- 政策规范:应出台针对特殊群体户外活动的组织标准与监管细则;

- 公共意识:社区、景区人员需学习基本应对技能(如识别自闭症特征、如何安抚和联系救援);

- 技术辅助:推广便携定位设备、开发紧急求助APP等科技手段。

四、如何平衡康复需求与安全风险?

完全因噎废食并不可取。户外活动对自闭症儿童的感统发育、情绪调节确有积极作用,但需遵循以下原则:

- 循序渐进:从低风险环境(如公园、农场)开始,逐步过渡到更复杂场景;

- 个性化设计:根据孩子认知水平、行为特点定制活动方案;

- 安全冗余设计:采用“人防+技防+制度防”多重保障,如分组协作、电子围栏、应急演练;

- 赋能训练:平日通过游戏、社交故事等方式反复教导安全规则和自救方法。

五、悲剧之后:反思与行动

这起事件不应仅停留在悲痛与谴责层面,更应推动系统性改进:

- 行业整顿:对特殊儿童服务机构开展安全专项审查,淘汰不合规机构;

- 家庭教育:家长需加强孩子的安全训练,同时理性选择活动,不盲目信任“全托管”;

- 社会共助:推动建立“特殊儿童防走失”联动机制,整合景区、警方、救援队力量。

唯有家庭、机构与社会形成严密的安全网络,才能让星星的孩子们在阳光下安全成长,而非让自然体验成为无法挽回的悲剧序幕。

安全永远是康复的前提。失去生命,一切干预都将失去意义。

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。